31 Gennaio 2019

28 Gennaio 2019

22 Gennaio 2019

LE NOZZE DI CANA (Giovanni 2,1-12)

La trasformazione dell’acqua in vino, conosciuto anche come miracolo delle nozze di Cana, è il primo miracolo di Gesù, compiuto durante un matrimonio a Cana di Galilea. L’episodio è descritto nel Vangelo secondo Giovanni 2,1-11.

A Cana di Galilea

ci fu uno sposalizio

Gesù e i suoi discepoli

Furono invitati

C’era anche Maria

Mancava il vino

Rit.: “Non hanno più vino”

“Non è la mia ora”

“Non hanno più vino”

“Che vuoi da me o donna?”

“Non hanno più vino,

non hanno più vino”

Maria disse ai servi:

“Che vi dirà fate

Riempite le giare

Portate a tavola

Servitene tutti

La gioia sia piena”

Rit.: Alleluia.

LE NOZZE DI CANA (Giovanni 2,1-12)

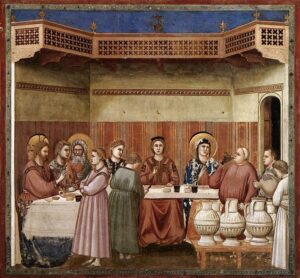

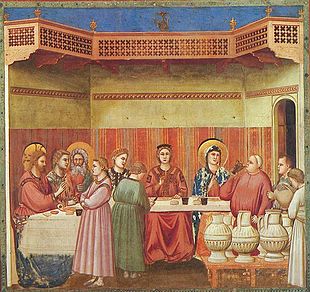

NELL’ARTE Le nozze di Cana nella storia dell’arte

MURILLO

VERONESE

GIOTTO

13 Gennaio 2019

“Il diavolo è peccatore fin dal principio” (1Gv 3,8). LEZIONE GENNAIO 2019

30. I demoni temono cristiani.

Bisogna dunque temere soltanto Dio e disprezzare invece i demoni e non avere nessun timore. Quanto più ci importunassero, tanto più dobbiamo intensificare la

nostra ascesi. Una vita di rettitudine e la fede in Dio sono un’arma potente contro di loro. Essi temono il digiuno degli asceti, le veglie, le preghiere, la mansuetudine, la tranquillità, il disinteresse per il denaro e per la vanagloria, I’umiltà, l’amore peri poveri, le opere di misericordia, la mitezza e specialmente l’amore per Cristo.

Per questo ricorrono ad ogni genere di insidie perché non vi sia chi li calpesti; sanno infatti che il Salvatore ha concesso ai credenti la grazia contro i demoni quando

ha detto: “Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare i

serpenti e gli scorpioni e ogni potenza del Nemico” (Lc

10, 19)

disprezza

sanno infatti che il Salvatore

San Atanasio. Vita di Antonio, cap. 30

Ciro II di Persia, noto come Ciro il Grande nella Bibbia. Religione e storia. MEDICUS. FILM GENNAIO 2019

Ciro II di Persia, noto come Ciro il Grande (Anshan, 590 a.C. – Iassarte, 530 a.C.), è stato imperatore persiano e discendente di Ciro I di Persia, membro di quella stirpe dei Teispidi che da qualche tempo controllava la Perside. Fondatore dell’Impero persiano.

Nel 538 a.C. emise anche un editto che consentiva agli Ebrei non solo di fare ritorno in patria, ma di ricostruire il tempio di Gerusalemme

Ciro II è ricordato come un grande comandante militare, come un sovrano illuminato, amante dell’arte e della cultura, attuò una politica libertaria.

Esd 1,1-6

Chiunque appartiene al popolo del Signore, salga a Gerusalemme e costruisca il tempio del Signore.

Dal libro di Esdra

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola che il Signore aveva detto per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e costruisca il tempio del Signore, Dio d’Israele: egli è il Dio che è a Gerusalemme. E a ogni superstite da tutti i luoghi dove aveva dimorato come straniero, gli abitanti del luogo forniranno argento e oro, beni e bestiame, con offerte spontanee per il tempio di Dio che è a Gerusalemme”».

Allora si levarono i capi di casato di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti. A tutti Dio aveva destato lo spirito, affinché salissero a costruire il tempio del Signore che è a Gerusalemme. Tutti i loro vicini li sostennero con oggetti d’argento, oro, beni, bestiame e oggetti preziosi, oltre a quello che ciascuno offrì spontaneamente.

MEDICUS

Le vicende di un giovane inglese dell’XI secolo che, desideroso di imparare l’arte medica, abbandona la sua patria e si finge ebreo per poter frequentare una prestigiosa scuola di medicina in Persia. Tratto dal fortunato libro di Noah Gordon.

RegiaPhilipp Stlzl

InterpretiTom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgrd, Olivier Martinez

Bibbia e Religione. IL NUOVO TESTAMENTO

BibleProject – Italiano IL NUOVO TESTAMENTO

il video che illustra una visione d’insieme del Nuovo Testamento. Analizzando l’intera struttura letteraria del Nuovo testamento, questo video ne evidenzia la continuità e la coerenza narrativa con le scritture ebraiche.

7 Gennaio 2019

Credo Niceo-Costantinopolitano

lezione video del prof. Giacomo Campanile

Credo Niceo-Costantinopolitano

Credo in un solo Dio,

Padre onnipotente,

Creatore del cielo e della terra,

di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,

unigenito Figlio di Dio,

nato dal Padre prima di tutti i secoli:

Dio da Dio, Luce da Luce,

Dio vero da Dio vero,

generato, non creato,

della stessa sostanza del Padre;

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,

e per opera dello Spirito Santo

si è incarnato nel seno della Vergine Maria

e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,

morì e fu sepolto.

Il terzo giorno è risuscitato,

secondo le Scritture, è salito al cielo,

siede alla destra del Padre.

E di nuovo verrà, nella gloria,

per giudicare i vivi e i morti,

e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo,

che è Signore e dà la vita,

e procede dal Padre e dal Figlio.

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,

e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa,

una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo Battesimo

per il perdono dei peccati.

Aspetto la risurrezione dei morti

e la vita del mondo che verrà.

Amen.

Il Simbolo niceno-costantinopolitano o Credo niceno-costantinopolitano (Symbolum Nicaenum Costantinopolitanum), è una formula di fede relativa all’unicità di Dio, alla natura di Gesù e, implicitamente, pur senza usare il termine, alla trinità delle persone divine. Composto, in origine, dalla formulazione approvata al primo concilio di Nicea (325) (a cui vennero aggiunti ampliamenti, relativi anche allo Spirito Santo, nel primo concilio di Costantinopoli) esso fu redatto a seguito delle dispute che attraversavano la chiesa del IV secolo, soprattutto a causa delle teorie cristologiche di Ario (Arianesimo). Il simbolo niceno-costantinopolitano è ampiamente usato nella liturgia cristiana, viene infatti recitato anche durante la Santa Messa.

Il termine “simbolo” è derivato dal greco σύμβολον, che inizialmente aveva il senso di “tessera di riconoscimento” o contrassegno: due persone spezzavano in due una piastrina di terracotta o un pezzetto di legno e ciascuno ne tratteneva una parte, così che, in un tempo successivo, il perfetto combaciare delle due parti provava l’identità delle persone. Il simbolo della fede è quindi la tessera o segno di riconoscimento tra i fedeli cristiani. Nella Chiesa dei primi secoli esisteva un rito chiamato Traditio Symboli (cioè Consegna del Simbolo, o Credo) con il quale la Chiesa, metaforicamente, “metteva insieme” (questo il senso della parola greca symbolon) e “consegnava” ai catecumeni una sorta di sintesi delle verità in cui credere.

Differenze tra Occidente e Oriente

San Basilio Magno sostenne vigorosamente la tesi dell’uguaglianza delle tre divine persone della SS. Trinità nell’onore, che poi, dopo la sua morte, al Concilio di Costantinopoli I si tradusse nella formula “e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato”. Egli contribuì anche all’affermazione della divinità dello Spirito Santo (alle parole: “che è Signore e dà la vita”).

In base al Credo (Crediamo) approvato al primo concilio di Costantinopoli (381), “lo Spirito Santo procede dal Padre”, senza aggiungere altro. Nelle Chiese occidentali, nei secoli successivi, la versione latina veniva a differenziarsi per due aggiunte: Deum de Deo (“Dio da Dio”) e Filioque (“e dal Figlio”, cioè lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio). Di queste, la prima riprende una frase del simbolo originale niceno omessa nella versione adottata nel primo concilio di Costantinopoli. La seconda aggiunta, più tardiva, è all’origine di una disputa teologica, addotta dal patriarca di Costantinopoli Fozio nel conflitto con la Sede Romana nel IX secolo sulla giurisdizione ecclesiastica della penisola balcanica (Chiesa bulgara). Ma non fu esaminata e discussa nonostante il (doppio) concilio Costantinopolitano IV, ove Roma si impegnò a non aggiungere. Solo usata a pretesto per denigrare la Chiesa romana nella competizione balcanica. E tale fu, con altri secondari, un secolo e mezzo dopo per il Grande Scisma o Scisma d’Oriente (1054), sostanzialmente sempre politico.

Fino al IX secolo, in Occidente le Chiese locali ebbero la facoltà di scegliere se adottare o meno le due varianti, mentre nell’Impero bizantino nessuna di queste due varianti fu adottata. La variante con l’inserzione del Filioque, partita dalla Spagna visigota (sinodo di Toledo), si diffuse soprattutto nel mondo franco e germanico, dove la Chiesa era severamente impegnata a contrastare l’arianesimo.

Una svolta si ebbe quando Carlo Magno (742-814), col sinodo di Francoforte del 794 o poi col sinodo di Aquisgrana dell’809, avrebbe imposto l’inserimento nel Credo di queste aggiunte nei territori dell’Impero, nonostante l’opposizione del papa Leone III (i vescovi italiani, nel complesso, rimasero favorevoli alla versione in uso nell’Impero bizantino). L’aggiunta divenne nota a Costantinopoli nel IX secolo durante la vertenza sull’autonomia della nuova Chiesa bulgara in concorrenza tra le due Sedi imperiali, ed allora rilevata polemicamente dal patriarca Fozio. Fu accettato anche a Roma solo nell’XI secolo, approvato da Benedetto VIII (sinodo del 1014) su richiesta dell’imperatore Enrico II di Germania.

Successivamente nel concilio di Firenze (1438/39) si raggiunse un accordo tra le Chiese greca e latina sul Filioque. Ma dopo il ritorno in patria non vi fu la ricezione da parte di tutti, specie dei monaci, oltre al vescovo Marco d’Efeso, capo dell’opposizione. Non tanto nel merito (indimostrabile, come tutto il resto) quanto dell’irregolarità dell’aggiunta, extraconciliare, ad un testo ritenuto immodificabile. Anche il concilio fu poi, sotto dominazione ottomana, sconfessato dal sinodo di Costantinopoli del 1484, organizzato dal patriarca simoniaco Simeone I.

Sia la Chiesa cattolica latina, che le maggiori Chiese protestanti, mantengono queste due aggiunte nella recita del Credo niceno-costantinopolitano, almeno nel testo latino. La Chiesa ortodossa, invece, resta fedele al testo greco conciliare, salvo l’uso del singolare (“Credo”) invece del plurale (“Crediamo”) dei Padri conciliari. Anche la maggior parte delle Chiese ortodosse orientali adoperano il testo originale del concilio. Però, nella versione della Chiesa apostolica armena, che mantiene il plurale originale (“Crediamo”), le aggiunte sono molto più numerose che nelle Chiesa occidentale.

Il Credo non afferma i quattro dogmi mariani che appartengono alla teologia dogmatica e sono parte integrante e sostanziale della fede cattolica. Alle parole e si incarnò nel grembo della Vergine Maria è affermato il concepimento verginale di Gesù per opera dello Spirito Santo.

Il Credo Niceno-Costantinopolitano ha una storia affascinante e complessa. È stato formulato per la prima volta durante il Primo Concilio di Nicea nel 325 d.C. e successivamente ampliato al Primo Concilio di Costantinopoli nel 381 d.C. Questi concili furono convocati per affrontare le dispute teologiche che stavano dividendo la Chiesa, in particolare l’arianesimo, una dottrina che negava la divinità di Gesù Cristo2.

Il Credo Niceno originale fu redatto per affermare la consustanzialità del Figlio con il Padre, cioè che Gesù Cristo è della stessa sostanza del Padre e quindi vero Dio. Questo era in risposta alle teorie di Ario, che sosteneva che il Figlio fosse una creatura creata e non coeterno con il Padre.

Il Credo fu poi ampliato al Concilio di Costantinopoli per includere una dichiarazione più completa sullo Spirito Santo, affermando che lo Spirito procede dal Padre (e dal Figlio, secondo la tradizione occidentale) e che è adorato e glorificato insieme al Padre e al Figlio2.

Il termine “simbolo” deriva dal greco “σύμβολον” (sýmbolon), che inizialmente significava “tessera di riconoscimento” o contrassegno. Questo termine riflette l’idea che il Credo sia un segno di riconoscimento tra i fedeli cristiani.