Le virtù cardinali e le virtù teologali. Religione e morale.

VIDEO LEZIONE PROF. GIACOMO CAMPANILE

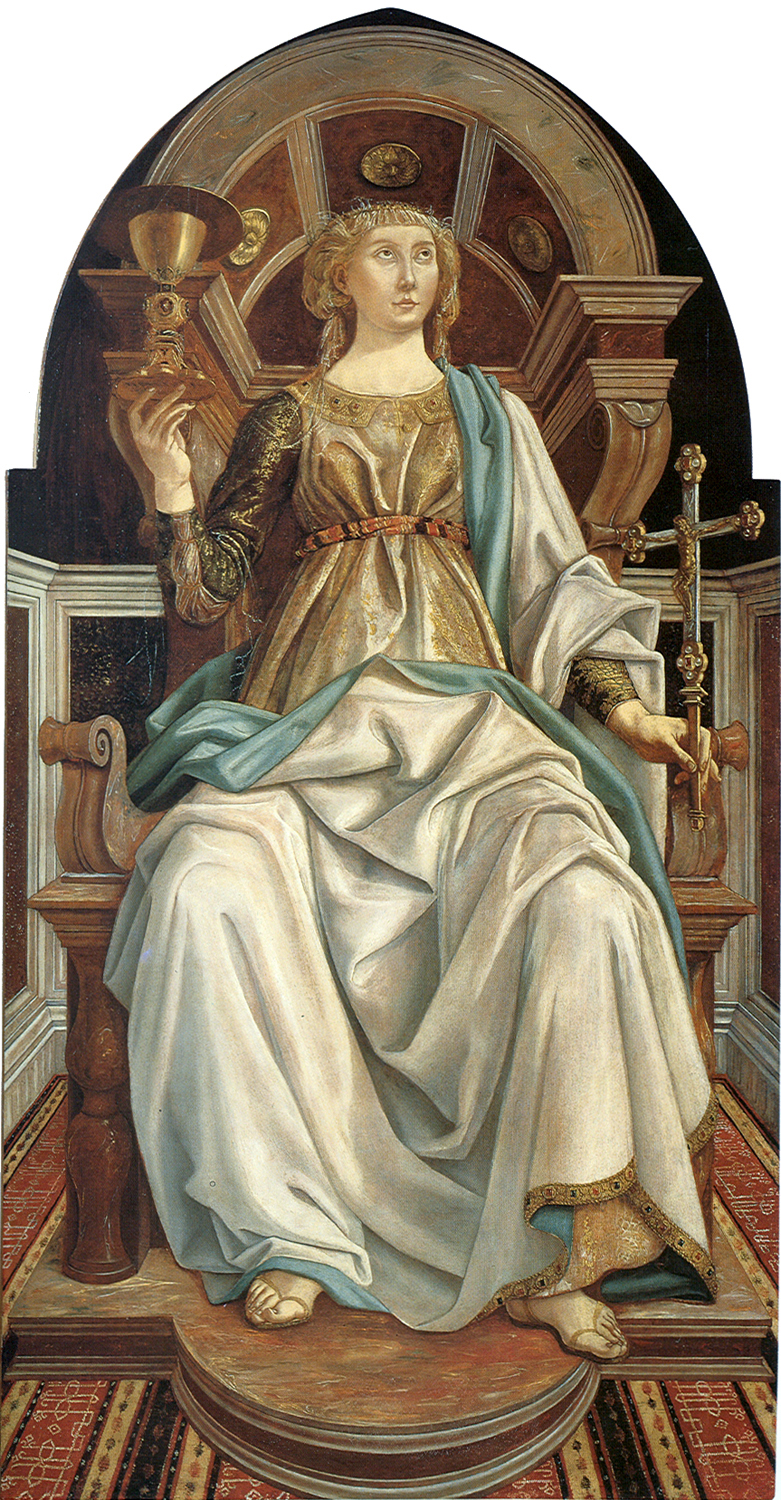

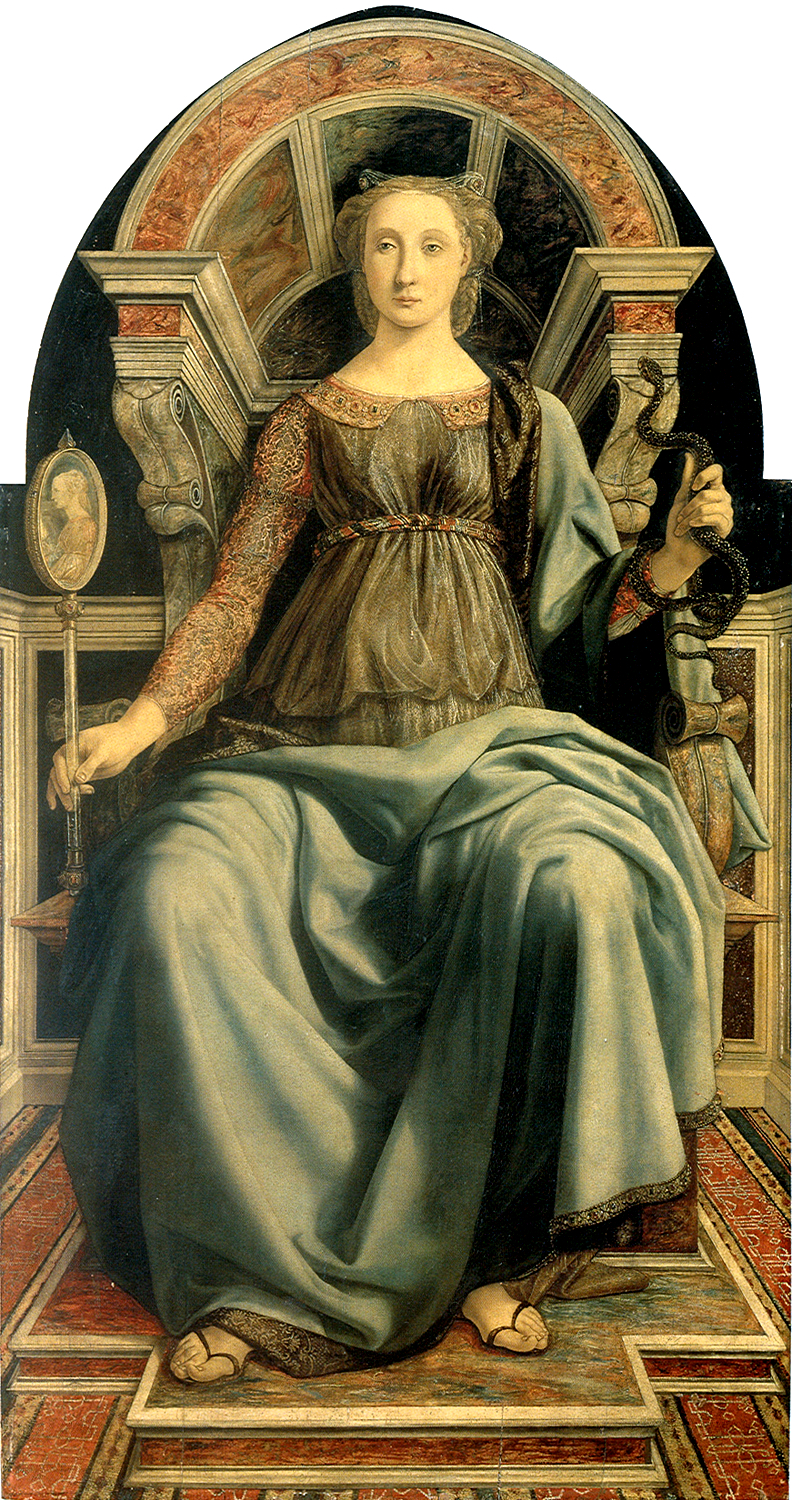

Pollaiolo

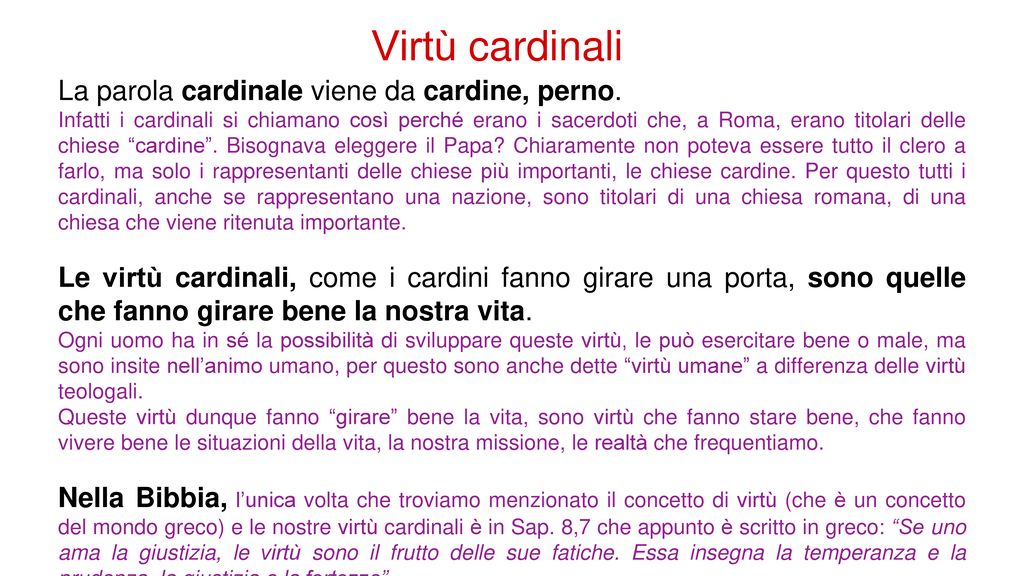

Le virtù cardinali e le virtù teologali. Si chiamano virtù cardinali, perché sono il cardine, e il fondamento delle virtù morali; denominate anche virtù umane principali, riguardano essenzialmente l’uomo e costituiscono i pilastri di una vita dedicata al bene.

Le virtù cardinali sono quattro: la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza e la Temperanza.

Le 3 virtù teologali. FEDE, SPERANZA E CARITÀ.

La Prudenza: è la virtù che dirige ogni azione al debito fine, e perciò cerca i mezzi convenienti affinché l’opera riesca in tutto ben fatta, e quindi accetta al Signore. Dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo.

la Prudenza tiene in mano due evidenti simboli: uno specchio e un serpente. Anche questo simbolo deriva dalla Sacra Scrittura e precisamente dal passo evangelico di Matteo dove Gesù afferma: “Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe” (Mt 10,16).

la Prudenza tiene in mano due evidenti simboli: uno specchio e un serpente. Anche questo simbolo deriva dalla Sacra Scrittura e precisamente dal passo evangelico di Matteo dove Gesù afferma: “Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe” (Mt 10,16).

Opera del Pollaiolo

La Giustizia: è la virtù per cui diamo a ciascuno quello che gli si deve. Consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. Dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune.

La Fortezza: è la virtù che ci rende coraggiosi a non temere alcun pericolo, neppure la stessa morte, per servizio di Dio. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni.

Giotto

La Temperanza: è la virtù per la quale raffreniamo i desideri disordinati dei piaceri sensibili, e usiamo con moderazione dei beni temporali. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell’onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione, e non segue il proprio istinto e la propria forza assecondando i desideri del proprio cuore.

Le virtù teologali. FEDE, SPERANZA E CARITÀ.

Le virtù teologali fondano, animano e caratterizzano l’agire morale del cristiano. Esse informano e vivificano tutte le virtù morali. Sono infuse da Dio nell’anima dei fedeli per renderli capaci di agire quali suoi figli e meritare la vita eterna. Sono il pegno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo nelle facoltà dell’essere umano. Nella dottrina della Chiesa cattolica queste virtù, a differenza delle virtù cardinali, non possono essere ottenute con il solo sforzo umano ma sono infuse nell’uomo dalla grazia divina. Le virtù teologali sono tre: la fede, la speranza, la carità.

La fede: è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e rivelato, e che la Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità. Con la fede l’uomo si abbandona liberamente e completamente a Dio per fare in pieno la sua volontà.

La speranza: è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo. Essa risponde all’aspirazione verso la felicità, che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo; assume le attese che ispirano le attività degli uomini; le purifica per ordinarle al regno dei cieli; salvaguarda dallo scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di abbandono.

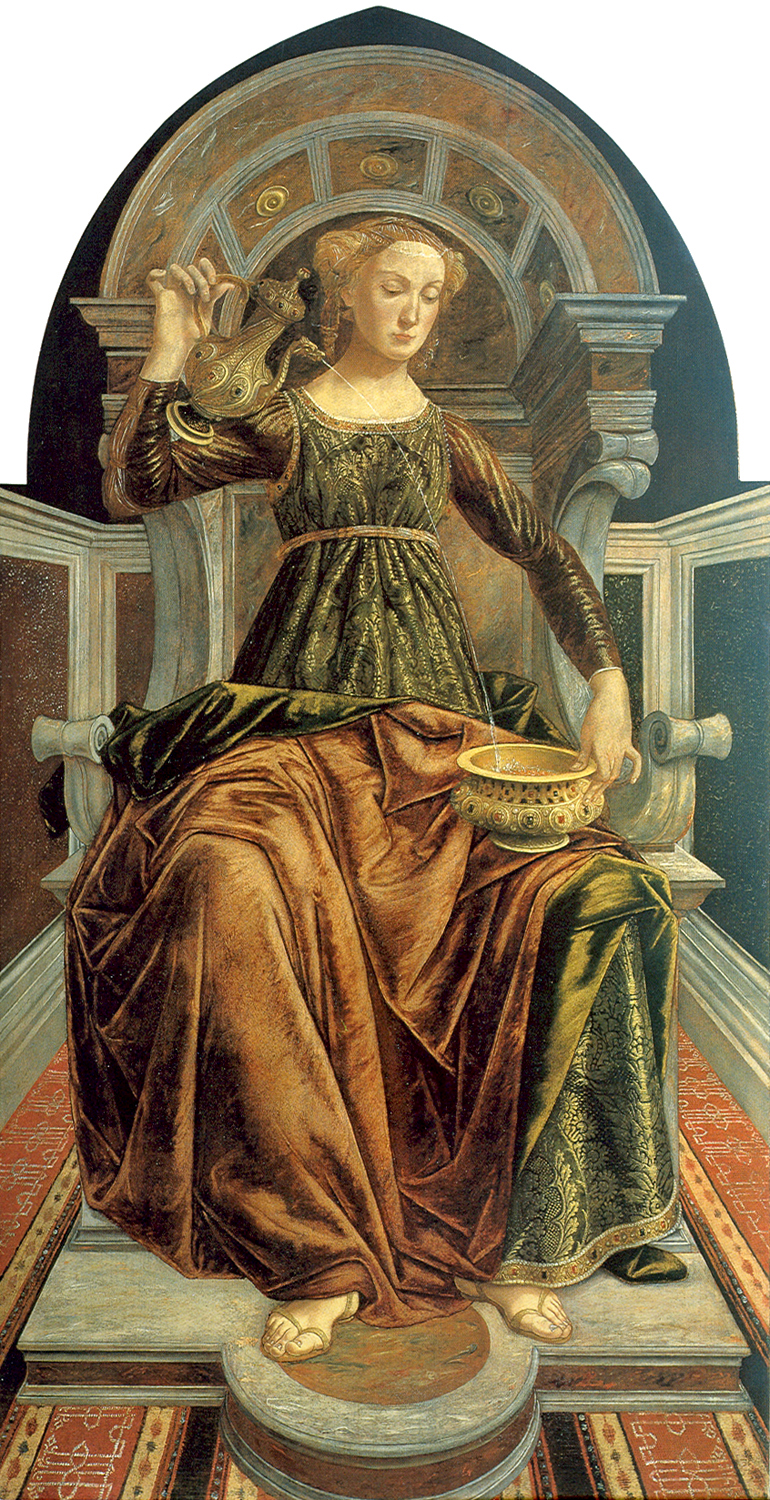

Simbologia della Carità – Pollaiolo – I SIMBOLI NELL’ARTE

La carità: è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa della carità il comandamento nuovo. Amando i suoi « sino alla fine » egli manifesta l’amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono a loro volta.

Le virtù cardinali sono i pilastri fondamentali della morale e dell’etica nella tradizione filosofica e teologica occidentale. Derivano dalla filosofia classica, in particolare da Platone e Aristotele, e sono state poi integrate nella dottrina cristiana da pensatori come Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino.

Le quattro virtù cardinali sono:

-

Prudenza (prudentia): La capacità di discernere il bene e scegliere i mezzi appropriati per raggiungerlo.

-

Giustizia (iustitia): La virtù che guida a dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, rispettando i diritti degli altri.

-

Fortezza (fortitudo): Il coraggio e la determinazione di affrontare le difficoltà e superare le paure.

-

Temperanza (temperantia): Il controllo dei desideri e delle passioni, mantenendo equilibrio e moderazione.

Queste virtù sono chiamate “cardinali” perché fungono da cardine su cui ruotano tutte le altre virtù.

Le virtù teologali sono virtù infuse da Dio nell’anima umana, secondo la tradizione cristiana, per avvicinare l’uomo a Lui e guidarlo verso la vita eterna. A differenza delle virtù cardinali, che sono basate sulla ragione e l’esperienza umana, le virtù teologali sono legate alla fede e alla grazia divina.

Le tre virtù teologali sono:

-

Fede (fides): La fiducia in Dio e nelle verità rivelate da Lui. È il credere senza vedere, basandosi sull’amore e sulla fedeltà divina.

-

Speranza (spes): La certezza e l’attesa fiduciosa delle promesse di Dio, specialmente la vita eterna.

-

Carità (caritas): L’amore incondizionato per Dio e per il prossimo, considerata la più grande delle virtù.

Queste virtù rappresentano il fondamento della vita cristiana e guidano il credente verso una relazione più profonda con Dio.

Le virtù cardinali hanno un legame profondo con la filosofia, specialmente quella dell’antica Grecia. Platone, nella sua opera La Repubblica, le descrive come fondamentali per il buon funzionamento della società e per il raggiungimento della giustizia. Aristotele, invece, le approfondisce nella sua Etica Nicomachea, analizzandole come espressioni dell’eccellenza umana e come mezzi per vivere una vita virtuosa e felice.

Ecco come le virtù cardinali si intrecciano con la filosofia:

-

Prudenza (phronesis): Per Aristotele, è la virtù che guida l’intelletto pratico a compiere scelte giuste. È la saggezza pratica, la capacità di valutare le situazioni e agire nel modo più appropriato.

-

Giustizia (dikaiosyne): Secondo Platone, la giustizia è la virtù che armonizza le parti dell’anima e della società. Per Aristotele, riguarda il dare a ciascuno ciò che gli spetta, in un equilibrio tra diritto e dovere.

-

Fortezza (andreia): Platone la definisce come la capacità di mantenere il controllo in situazioni difficili, mentre Aristotele la vede come il coraggio di affrontare le paure, soprattutto la paura della morte, senza essere impulsivi.

-

Temperanza (sophrosyne): Platone la descrive come il controllo delle passioni per raggiungere l’armonia interiore. Aristotele la considera un mezzo per equilibrare desideri e piaceri, evitando eccessi.

Queste virtù, integrate nel pensiero filosofico e successivamente nella dottrina cristiana, rappresentano un modello di comportamento ideale per vivere con saggezza ed equilibrio.

La storia delle virtù cardinali nella filosofia ha radici profonde nell’antichità classica e si è evoluta nel corso dei secoli, influenzando il pensiero etico e morale.

-

Origini nella filosofia greca: Platone, nel dialogo La Repubblica, descrive le virtù cardinali come fondamentali per l’armonia dell’anima e della società. Le identifica come prudenza (sophia), giustizia (dikaiosyne), fortezza (andreia) e temperanza (sophrosyne). Queste virtù rappresentano l’equilibrio tra le diverse parti dell’anima: razionale, irascibile e concupiscente.

-

Aristotele e l’etica pratica: Aristotele, nella sua Etica Nicomachea, approfondisce il concetto di virtù come mezzo per raggiungere l’eudaimonia, ovvero la felicità o il benessere. Le virtù cardinali, per lui, sono abitudini che si sviluppano attraverso la pratica e l’esperienza, guidando l’individuo verso una vita virtuosa.

-

Influenza cristiana: Con l’avvento del cristianesimo, le virtù cardinali vengono integrate nella dottrina morale cristiana. Pensatori come Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino le reinterpretano alla luce della fede, collegandole alle virtù teologali (fede, speranza e carità). San Tommaso, in particolare, le considera essenziali per vivere secondo la legge divina e la ragione.

-

Evoluzione nel Rinascimento e oltre: Durante il Rinascimento, le virtù cardinali tornano al centro del dibattito filosofico, grazie all’interesse per il pensiero classico. Vengono viste non solo come qualità morali, ma anche come strumenti per il progresso personale e sociale.